Uno sguardo globale: cresce la generosità, ma non ovunque

Il World Giving Index 2024, pubblicato dalla Charities Aid Foundation e basato su oltre 145.000 interviste in 142 paesi, restituisce una fotografia incoraggiante: nel 2023 il 73% della popolazione adulta mondiale ha effettuato almeno una tra tre azioni solidali fondamentali – donazione monetaria, volontariato o aiuto a persone estranee. Si tratta di 4,3 miliardi di persone, un dato che eguaglia i livelli record del periodo pandemico.

Dalla ricerca emerge che l’indice globale di coloro che sono intervenuti a sostegno di altri, attraverso donazioni monetarie, volontariato o offerta di aiuto a persone estranee, passa dal 39% del 2022 al 40% del 2023.

Le linee di intervento che registrano una crescita sono l’offerto di aiuto a persone estranee e le donazioni monetarie, che passano rispettivamente dal 60% al 61% e dal 34% al 35%. Rimane invece invariata la percentuale di coloro che hanno fatto attività di volontariato, pari, nel 2023 al 24%, pari al 2022.

L’Italia nel World Giving Index 2024: tra attivazione relazionale e spazio di crescita

Nel World Giving Index 2024, l’Italia si colloca al 101° posto su 142 paesi, segnando una lieve flessione rispetto all’87° posto del 2022, ma comunque un miglioramento rispetto al 109° registrato nel 2021. L’andamento non è lineare, ma riflette una propensione alla solidarietà che, pur presente e radicata, assume forme spesso diverse da quelle codificate a livello internazionale.

Nel dettaglio:

- Aiuto a sconosciuti: 54% – un dato che conferma la forte inclinazione italiana all’aiuto spontaneo, spesso mediato da reti informali.

- Donazioni monetarie: 35% – in linea con media globale (35%), e indice di una cultura del dono economico che si mantiene stabile nel tempo.

- Volontariato: 19% – al di sotto della media mondiale (24%), ma coerente con un modello partecipativo che in Italia si esprime anche attraverso forme non sempre formalizzate.

Il quadro complessivo suggerisce che la generosità italiana si manifesta con modalità fortemente relazionali, pragmatiche e di prossimità, spesso legate a contesti emergenziali o a relazioni di fiducia preesistenti. La partecipazione al volontariato strutturato appare più contenuta rispetto ad altri paesi, ma ciò non implica una minore propensione all’impegno civico, quanto piuttosto la necessità di riconoscere la pluralità di forme del dono presenti nel contesto nazionale.

Il mercato italiano delle donazioni

Come ogni anno Vita pubblica l’Italy Giving Report, un documento che riassume i principali trend delle donazioni in Italia e, come ogni anno, stima i volumi delle donazioni monetarie a partire dall’entità delle detrazioni e deduzioni di cui gli italiani hanno beneficiato con la dichiarazione dei redditi.

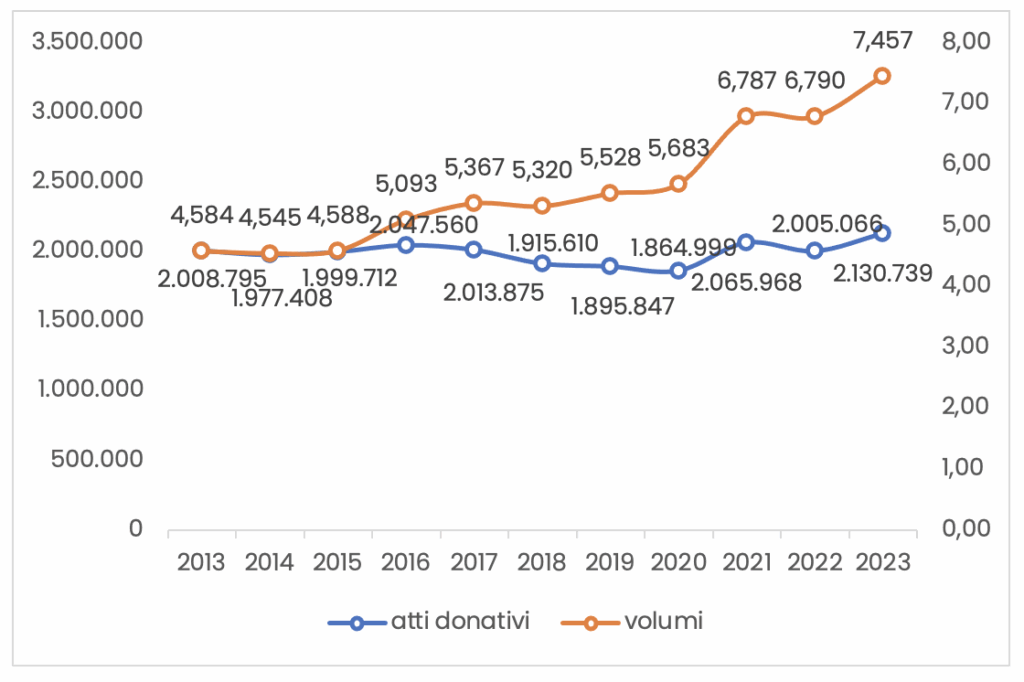

Quanto si evince dalla stima è un volume complessivo di donazione in crescita a fronte di un contestuale aumento degli atti donativi, come mostrato nel grafico.

Il dato è interessante: la generosità è cresciuta del 9,83%, che si aggiunge alla già significativa crescita di un +19%, registrata sulla spinta dell’emergenza sanitaria.

Anche gli atti donativi, dopo la flessione dello scorso anno, mostrano un aumento importante: +6,7%.

Parte di questo incremento complessivo potrebbe essere giustificato dal fatto che nel 2022, l’insorgere della guerra in Ucraina ha catalizzato comportamenti donativi volti a fronteggiare la situazione emergenziale.

Se pensiamo che il totale dei contribuenti italiani è di 42 milioni di persone, il numero dei donatori risulta ancora basso: seppure in crescita costante, i donatori tracciabili tramite dichiarazione dei redditi rappresentano solo il 5% delle persone con reddito.

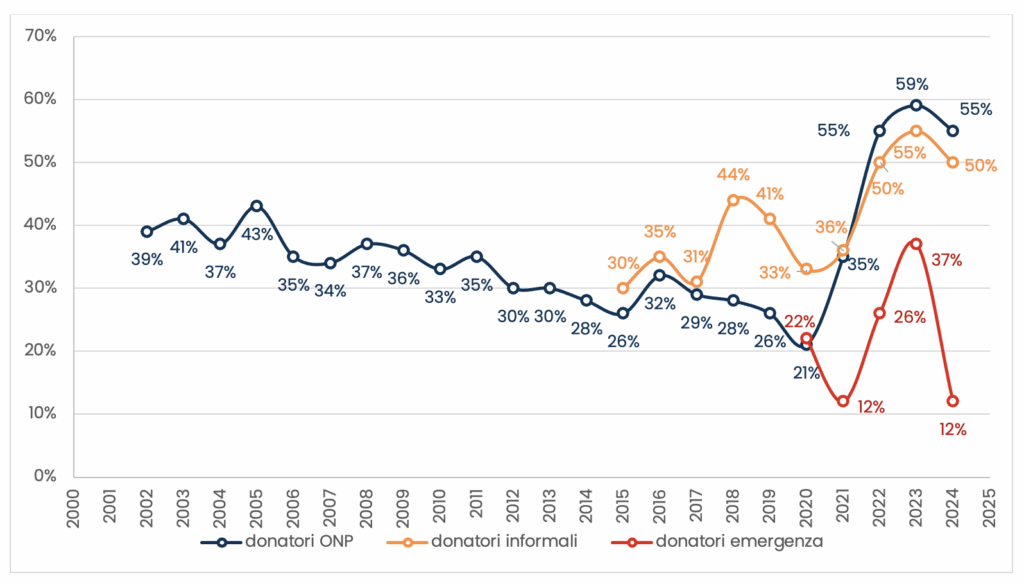

Se spostiamo ora l’attenzione ai dati pubblicati nell’indagine di ottobre, Italiani Solidali 2024 di Bva Doxa, il dato che si osserva è invece negativo. Il grafico sottostante mostra il trend negli anni degli italiani che, secondo questa indagine, si dichiarano donatori.

Non solo diminuisce la percentuale di italiani che si dichiarano donatori attraverso il canale formale – sostegno agli enti del terzo settore – che passa del 59% della rilevazione del 2023 al 55% del 2024, ma scende anche la percentuale di coloro che dichiarano di aver donato attraverso il canale informale, ossia senza intermediazione di organizzazioni del Terzo Settore: 50% nel 2024 vs 55% del 2023.

Anche l’indagine Donare 3.0 di Doxa del 2024 aveva evidenziato un calo dei donatori tra gli onliners: 80% nel 2023 vs 84% del 2022, con il valore più basso registrato in 10 anni di indagine.

La risposta della popolazione italiana a contrasto di situazioni di natura emergenziale rimane invece positiva, come mostrano i picchi stessi del grafico:

- 2020 crisi pandemica

- 2022 guerra in Ucraina

- 2023 alluvione in Emilia-Romagna.

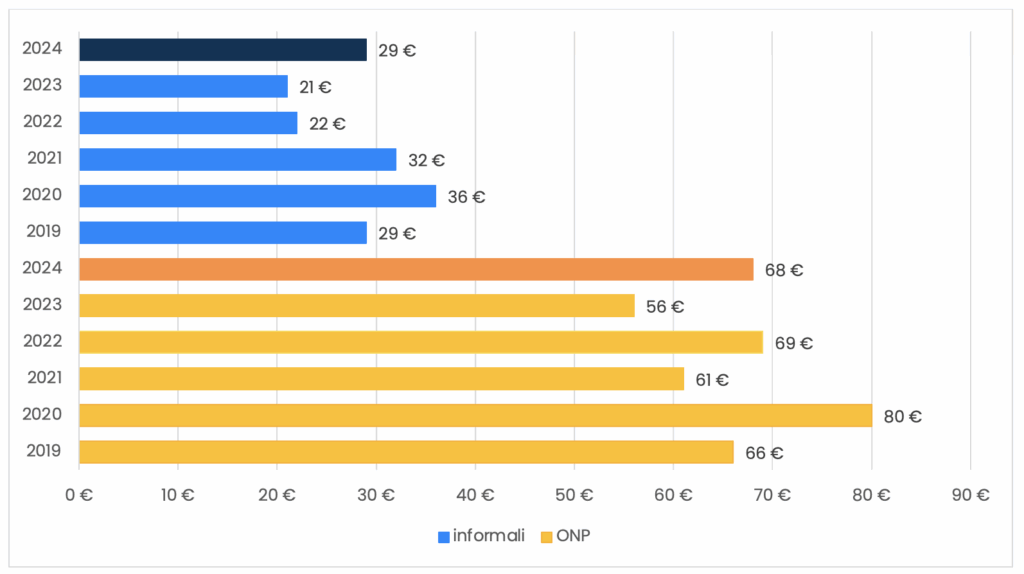

Sebbene il numero dei donatori risulti in calo, i volumi complessivamente donati non mostrano la stessa tendenza. Questo fa pensare che, chi dona, dona di più.

I dati del grafico sopra riportato confermano tale affermazione. Si osserva infatti che il volume di dono medio, sia del canale intermediato, sia del canale informale, sono in crescita rispetto al 2023.

Se si guarda alla frequenza dell’atto donativo, l’82% dei donatori dona saltuariamente, il 6% dona con regolarità e il 12% dona sia regolarmente che saltuariamente. Il sostegno continuativo, l’atto del donare come pratica regolare e continuativa sono un tema: manca la percezione dell’importanza e dell’efficacia di un sostegno rinnovato e garantito nel tempo e di come questo possa incidere sulla capacità delle organizzazioni, in termini di programmazione, pianificazione progettuale e di impatto.

Il mercato dei donatori individui resta comunque e sempre un punto di attenzione: è un mercato che si muove, in cui ormai si sono affacciate le nuove generazioni con i loro motori di attivazione e le loro dinamiche di ingaggio; in cui il senso di partecipazione, la consapevolezza dell’impatto e una visione critica a livello sistemico sono fattori determinanti.

Se guardiamo alla fotografia che emerge dall’ultima edizione della ricerca Donare 3.0 (BVA Doxa per Rete del Dono) osserviamo un panorama donativo italiano più digitale, più personale, più attento alla causa e al territorio. In un contesto segnato da incertezze economiche e sociali, le motivazioni a donare restano solide, ma si fanno più sfaccettate e legate all’identità generazionale.

Il digitale sorpassa il contante

Per la prima volta, nel 2023 gli strumenti digitali sono diventati il principale canale di donazione, scelti dal 47% dei donatori, contro il 38% che continua a preferire il contante. A crescere è soprattutto l’uso dello smartphone, che supera il PC come dispositivo principale per effettuare una donazione online. È un passaggio di soglia: il gesto del dono si fa mobile, veloce, quotidiano.

Anche le forme del dono riflettono questa nuova immediatezza: le donazioni legate a eventi personali – compleanni, sfide sportive, memoriali – sono tornate ai livelli pre-Covid. Non è solo un segnale di ritorno alla normalità, ma l’espressione di un bisogno di partecipazione diretta, relazionale, legata ai momenti significativi della vita.

Un’identità donativa multipla

L’identikit del donatore oggi è tutt’altro che unitario. Il 64% sostiene tra due e cinque organizzazioni, mentre solo il 31% dona a un’unica realtà. Le donne si confermano più propense a diversificare il proprio impegno, mentre gli uomini tendono più spesso alla scelta singola. E se le nuove generazioni (GenZ e Millennials) mostrano una propensione stabile al dono e al volontariato, è interessante osservare che, anche tra i Baby Boomers permane una motivazione forte, seppure più selettiva.

Due motivazioni, due generazioni

Perché si dona? Due risposte prevalgono e si distribuiscono in modo generazionale:

- Le nuove generazioni e le donne donano soprattutto per “cambiare le cose”, cioè per generare impatto.

- Le generazioni più adulte e gli uomini lo fanno più spesso per coprire bisogni non garantiti, con un’ottica più assistenziale.

Le percentuali lo confermano: tra GenZ e Millennials, il 56% dichiara un orientamento “cambiamento”, tra i Baby Boomers il 59% è spinto invece da ragioni assistenziali. In mezzo, la Gen X riflette entrambe le spinte (53% assistenziale, 47% trasformativo).

Se invece ci interroghiamo sul perché della non donazione, al di là delle cause che da sempre vengono date a giustificazione, come l’assenza di fiducia legata a un tema di trasparenza e la crisi economica, che sono trasversali a tutte le generazioni, emergono fattori come una scarsa comunicazione sugli esiti dei progetti e, in senso più ampio, una comunicazione non convincente, prevalentemente per la Generazione X e la GenZ e Millenials. Quest’ultima sottolinea anche una difficoltà di orientamento su un numero molto grande di organizzazioni, e l’incredulità rispetto alla capacità di risolvere problemi percepiti come troppo grandi rispetto alle reali possibilità di risoluzione a opera delle organizzazioni del Terzo Settore. I Baby Boomers invece mostrano fastidio di fronte a una eccessiva sollecitazione.

Fattore comune risulta per tutti il tema della comunicazione sotto più aspetti: quantità, qualità ed efficacia della stessa sono elementi chiave su cui lavorare.

Quando si tratta di scegliere un’associazione o una causa da sostenere, gli italiani indicano con chiarezza cosa conta davvero:

- La causa trattata e la conoscenza diretta del tema sono il primo fattore discriminante; attiva una dimensione partecipativa personale e immediata, agendo su elementi di sensibilità e partecipazione che attivano leve emotive importanti

- Anche il legame territoriale incide in modo significativo: il 31% lo ritiene “molto importante” e il 42% “abbastanza importante”. La territorialità, intesa come prossimità, visibilità, possibilità di attivazione, di relazione diretta è una leva sempre più importante e fortemente percepita.

- La notorietà dell’organizzazione, sebbene considerata, viene dopo questi due elementi, a dimostrazione che l’impatto percepito e la vicinanza contano più del nome.

Anche il modo in cui le ONP entrano in contatto con i donatori è influenzato dall’età e dalle abitudini. La presenza sul territorio (banchetti, eventi, contatto diretto) è trasversalmente apprezzata da tutte le generazioni, con il 47% tra GenZ/Millennials, il 46% per la GenX e il 48% per i Baby Boomers. I social media sono lo strumento privilegiato dai più giovani (29% della GenZ/Millennials), ma quasi irrilevante per i più anziani (14%). Infine, la televisione resta un canale efficace soprattutto tra i Baby Boomers (30%), molto meno tra i giovani (22%), coerentemente con una sempre maggiore digitalizzazione di questi ultimi anche rispetto all’utilizzo di uno strumento tradizionale come la TV.

Se si guarda alle cause principalmente sostenute nel 2023 troviamo al primo posto salute e ricerca (35%), seguite da emergenze e protezione civile (29%) e dalla tutela dell’ambiente e degli animali (27%). L’assistenza sociale (24%) e il supporto alle persone con disabilità (17%) completano il quadro delle priorità percepite. Le scelte sono in linea con quanto emerso rispetto ai temi della prossimità sottolineati precedentemente come motivazioni alla donazione.

D’altra parte, se guardiamo alla stessa informazione estrapolandola dall’indagine Italiani Solidali 2024 di ottobre, le scelte evidenziate mostrano evidenze in parte differenti. La ricerca e l’assistenza si confermano cause prioritarie, scelte dal 53% dei donatori, così come una concentrazione sui progetti in Italia, con il 29 % e il sostegno a tutela dell’ambiente e degli animali, scelta espresso dal 21% dei donatori. Emergono però temi legati al sostegno di progetti nel mondo, 36% delle scelte, e alla tutela e garanzie dei diritti rivolti a fasce deboli quali migranti, rifugiati e donne vittime di violenza ed esclusione sociale, per un 13%.

Il volontariato resiste, trainato dai giovani

Il 30% degli italiani ha svolto attività di volontariato nel 2023. Se si osservano le generazioni, sono proprio i più giovani a mostrare la partecipazione più attiva: il 34% della Gen Z e dei Millennials è coinvolto in attività di supporto diretto. La percentuale scende al 27% per la Gen X e al 23% per i Baby Boomers. Una tendenza che conferma come il desiderio di attivazione non manchi tra i giovani, anche se spesso passa da canali informali o non strutturati.

Le corporate partnership nel non profit

L’indagine presentata nel contesto del progetto Noi Doniamo ha indagato la percezione dei cittadini italiani rispetto alle partnership tra aziende e organizzazioni non profit. I risultati, basati su un campione rappresentativo, mostrano un quadro sfaccettato ma incoraggiante: la collaborazione tra mondo profit e Terzo Settore è generalmente apprezzata, soprattutto quando è percepita come autentica, trasparente e orientata all’impatto.

Anche l’indagine di Doxa di ottobre offre un approccio diviso da parte dei donatori rispetto al rapporto di collaborazione tra aziende profit ed enti del Terzo Settore. Per il 49% tale collaborazione è opportuna poiché consente una raccolta fondi più cospicua, ma è importante che se l’azienda si impegni in prima persona con una donazione.

Per il 51 % invece la collaborazione non è opportuna e le ragioni fornite in tal senso riguardano la non chiarezza sulla destinazione dei fondi raccolti e la percezione che azioni congiunte profit-no profit vadano principalmente a vantaggio delle aziende, sia in termini di immagine sia in termini di guadagni.

Non si può negare che lo scandalo del pandoro gate possa aver inciso sulla visione da parte del pubblico di fronte a tale tipo di collaborazioni. D’altra parte, quanto successo ha mosso le aziende ad un agire più strutturato e consapevole: maggiore attenzione nella redazione degli accordi, nell’individuazione del fine della raccolta e maggiore consapevolezza sulle diverse tipologie di erogazione.

Un’opportunità sotto osservazione

Le partnership tra aziende e organizzazioni non profit rappresentano una leva strategica per rafforzare il Terzo Settore e ne vanno riconosciuti i benefici concreti: maggiori risorse, visibilità, competenze. Ma tutto ciò si accompagna ad aspettative molto precise.

Chi dona – o si avvicina al mondo del non profit – chiede alle aziende impegno autentico, trasparenza sull’uso dei fondi, sobrietà comunicativa. Non basta “esserci”: serve una narrazione coerente con la causa, non solo con il brand.

Una parte della popolazione – soprattutto più anziana o meno inserita nel mondo del lavoro – mantiene una posizione più prudente, a volte per mancanza di informazione, a volte per disillusione. Il rischio percepito è che la relazione ONP–impresa sia strumentalizzata o utilizzata come “green/pink/social washing”.

Per le organizzazioni non profit e le aziende che vogliono lavorare insieme, la strada è dunque tracciata: co-progettazione, coerenza narrativa, visibilità etica. Le partnership non devono solo generare risorse, ma consolidare fiducia pubblica.

Gli italiani e i lasciti solidali: percezioni, dubbi e orientamenti

Rispetto allo strumento del testamento solidale e al valore potenziale delle entrate associabili, la terza edizione della ricerca promossa da Fondazione Cariplo sul tema dei “Patrimoni senza eredi” mostra dati molto interessanti.

Secondo la stima i patrimoni di persone senza eredi nel 2030 e nel 2040 sarebbero pari rispettivamente a € 20,8 e € 88,1 miliardi; si tratta di cifre molto importanti, tenendo anche conto che non comprendono le famiglie con eredi che potrebbero decidere comunque di devolvere una quota per il bene delle comunità.

La ricerca stima quanto di questo valore potrebbe essere devoluto al terzo settore tramite i lasciti testamentari solidali: € 8,4 e € 35,7 miliardi rispettivamente nel 2030 e nel 2040.

L’indagine “Gli italiani e i lasciti solidali” realizzata da Walden Lab e presentata a settembre nel Giorno del Dono mostra come l’idea stessa di fare testamento, tra gli over 50, resti marginale. Tra questi, solo il 6% ha già redatto un testamento, il 12% è intenzionato a farlo, l’11% mostra incertezza verso lo strumento e il 71% non ha preso in considerazione l’idea di farlo.

Spostando l’attenzione sul tema dei lasciti solidali, l’84% degli intervistati nel 2024 ha dichiarato di conoscere l’opportunità. Il dato è in crescita se si pensa che, nel 2020, tale percentuale era del 72%. La conoscenza è più diffusa tra chi fa volontariato e tra i donatori, dove la percentuale arriva rispettivamente all’89% e all’88%.

Tra gli over 50 intervistati le percentuali di coloro che hanno dichiarato, nel 2024, di aver già disposto un lascito solidale – 2% – o che hanno certamente intenzione di farlo – 5% – si sono mantenute in linea con i valori degli anni precedenti. Aumenta invece la percentuale di coloro che affermano di valutare positivamente tale opportunità – 17% nel 2024 vs 13% del 2023. Complessivamente il dato è in crescita, ma la quota di coloro che lo escludono rimane alta.

Il lascito solidale rimane una frontiera sensibile del dono, spesso circondata da timori, incertezze e reticenze culturali. Se da un lato cresce la conoscenza dello strumento e migliora lievemente la disponibilità a prenderlo in considerazione, dall’altro resta forte il legame con fattori personali e relazionali: il benessere percepito della famiglia, la fiducia nell’organizzazione, la possibilità di confrontarsi con i propri cari prima di decidere.

Il lascito, dunque, non è solo una donazione “oltre il tempo”, ma una dichiarazione di appartenenza e continuità. Appartenenza a una causa che si sente parte della propria identità. Continuità con una vita vissuta nel segno dell’impegno.

Per le organizzazioni, tutto questo si traduce in un compito preciso: raccontare il lascito non come una scelta serena, informata, profondamente coerente. Una possibilità accessibile, non eccezionale. E soprattutto: un’opportunità per restare accanto a ciò che si ama e continuare a contribuire al di là tempo.

Riflessioni conclusive

Il quadro che emerge è quello di un’Italia solidale, ma attraversata da tensioni strutturali, aspettative e cambiamenti culturali. Si dona in modo più consapevole. Si dona con strumenti diversi, con motivazioni che parlano di cambiamento, identità, impatto. E in cambio si chiedono trasparenza, coerenza, fiducia.

I numeri raccontano una società che cambia forma ma non intenzione. Le nuove generazioni non si sottraggono al gesto del dono, ma lo reinterpretano: più mobile, più frammentato, più esigente. I donatori tradizionali, invece, chiedono rassicurazione, misura, rispetto. Il digitale trasforma il gesto, la prossimità ne rinnova il senso. Il sostegno continuativo resta la sfida più urgente: non solo raccogliere, ma costruire relazioni durature su cui il Terzo Settore possa programmare, valutare e agire.

Il dono è anche un test di sistema: ci racconta quanto siamo capaci di sentirci parte, quanto investiamo nel bene comune, quanto sappiamo leggere la vulnerabilità non come debolezza ma come interdipendenza.

Per le organizzazioni, oggi più che mai, donare è ascoltare, e chiedere è un atto di responsabilità. Comunicare bene significa dare senso prima che visibilità. E fiducia si conquista con l’aderenza tra ciò che si promette e ciò che si restituisce.

In questa tensione tra aspettative e possibilità, tra continuità e trasformazione, il Terzo Settore può (e deve) fare un passo avanti. Perché il dono, alla fine, non è mai solo una risposta a un bisogno: è la manifestazione di un’idea di società. E quella società, oggi, ha bisogno più che mai di essere nutrita da legami veri, visioni lunghe e gesti generosi.

Fonti:

- CAF – “World Giving Index 2024”

- Vita, “Italy giving report – X edizione”

- Doxa, Italiani Solidali 2024

- Istituto Italiano della Donazione, “Noi doniamo”, Edizione 2024

- Doxa, “Donare 3.0 – edizione 2024

- Walden Lab – Osservatorio sul dono – Gli Italiani e i lasciti solidali 2024